Self-knowledge is the precondition of knowledge of other things, and truth to onseself is the precondition of truthfulness to others. The source of truth and reality in the world is the reality individuals give to their lives by each living the truth that is his own.

Norton, David L (1976) Personal destinies : a philosophy of ethical individualism

Studienwahl: Soll ich Politikwissenschaft oder Soziologie studieren?

Heute einmal ein etwas anderer, mehr persönlicher Text auf diesem Blog. Vielleicht bist du zwischen 18-20 Jahre alt, stehst kurz vor deiner Matura oder hast sie schon hinter dir und nun stellst du dir die Frage, was du denn studieren sollst (falls du dich für ein Studium entscheidest).

Soll ich Politikwissenschaften studieren? Oder lieber Soziologie oder vielleicht besser ein naturwissenschaftliches Studium?

Vielleicht kann ich dir bei deiner Frage etwas behilflich sein und dir etwas aus meiner Perspektive dazu erzählen, da ich Politologie und Soziologie bis auf Doktoratsstufe studiert habe. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich nicht soweit gehen und dir von einem sozialwissenschaftliches Studium abraten bzw. dazu anraten — vielmehr möchte ich dir mit diesem Text einfach ein paar mögliche Denkanstösse geben.

Also: ich würde meinem jüngeren Ich den Rat geben, sich erst einmal intensiv mit sich selber auseinander zu setzen, um herauszufinden, was ihm wirklich wichtig im Leben ist. Keine einfache Aufgabe in einem noch verhältnismässig jungem Alter und trotzdem mega wichtig, wie ich heute weiss. Ich habe dir einmal eine kleine (nicht abschliessende) Liste möglicher Fragen vorbereitet, die du dir stellen könntest:

- Wie wichtig ist für dich finanzielle Sicherheit bzw. Jobsicherheit?

- Wie wichtig ist dir intellektuelle Freiheit?

- Bist du bereit für deinen Traumjob in eine andere Stadt, einen anderen Landesteil oder gar ein anderes Land zu ziehen oder möchtest du lieber in der Nähe deiner Familie oder Freundeskreis bleiben?

- Bist du eher idealistisch veranlagt und spielt ein gutes Einkommen für dich keine grosse Rolle?

- Möchtest du später einmal eine Familie gründen oder hat das für dich keine grosse Priorität?

Ich selbst hatte mir damals diese Fragen nicht wirklich gestellt und war von einer starken intellektuellen Neugierde getrieben und bestimmt auch idealistisch veranlagt. Fragen rund ums‘ Geld hielt ich für spiessig und war davon überzeugt, später mit einem Abschluss in Soziologie resp. Politikwissenschaften etwas gut bezahltes und sicheres zu finden. Auf die immer wieder kritische Nachfrage meiner Eltern hin, was ich denn damit später einmal machen könne, verwies ich auf die Broschüre des Instituts für Politikwissenschaften meiner Alma Mater:

Welche Türen stehen Ihnen nach dem Studium offen? Auch wenn viele es anders vermuten: Politikwissenschaft ist keine Ausbildung zum Politiker, sondern zum Wissenschaftler […] Für welchen Beruf Sie sich entscheiden, liegt an Ihren persönlichen Vorlieben und Stärken. Viele unserer ehemaligen Studenten sind heute erfolgreich und auch international in den Bereichen Politische Bildung, Journalismus und Medien, in der öffentlichen Verwaltung oder in der Wirtschaft z. B. in der Unternehmensberatung oder im Bankwesen tätig. Für eine Karriere an der Uni in Forschung und Lehre nach erfolgreichem Abschluss Ihres Masters stehen Ihnen alle Türen offen.

Berufsperspektiven für Politikwissenschaftler

Ich möchte diesen Auszug gerne in den Kontext meines heutigen Wissensstandes setzen, da es mir wichtig erscheint, gewisse Aussagen zu relativieren bzw. hervorzuheben.

«Politikwissenschaft ist keine Ausbildung zum Politiker, sondern zum Wissenschaftler»

Ich finde diese Aussage absolut zentral, denn ein Studium der Politikwissenschaften bereitet dich in erster Linie dazu vor, später einmal selbst Wissenschaft zu betreiben. Du lernst in einem Grundstudium Dinge wie die Charakteristiken unterschiedlicher Systeme der Machtteilung (vergleichende Politik), versuchst mittels unterschiedlicher Theorien zu erklären, womit friedliche Ko-Existenz unterschiedlicher Länder gewährleistet werden kann (internationale Beziehungen), wie sich das Schweizer Parteiensystem im Wandel der Zeit verändert hat (Schweizer Politik), lernst wie unterschiedliche Philosophen über die ideelle Gestaltung eines Staates oder einer politischen Gemeinschaft gedacht haben (politische Philosophie) und erfährst etwas über unterschiedliche Faktoren, die die Menschen dazu verleiten, diese oder jene Partei zu wählen (politische Soziologie).

Alles sehr spannende Studieninhalte, die ich damals mit grossem Interesse mitverfolgt habe und sie haben mir geholfen, ein besseres Verständnis für die Vorgänge in Gesellschaft und Politik zu gewinnen. Und dennoch: diese Themen sind vorwiegend von akademischem Interesse. Debatten über die Erklärungsstärke von realistischen, liberalen, neo-realistischen oder marxistischen Ansätzen findet man ausser im universitären Elfenbeinturm kaum…na gut, vielleicht noch bei einem Feierabendbier unter ehemaligen Studierenden der Politikwissenschaften.

Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung

Der Bund ist sicherlich ein sehr attraktiver Arbeitgeber, was viele frisch ausgebildete Politologen oder Soziologen auch wissen und sich deshalb dort bewerben. Fakt ist jedoch, dass Politologen nicht nur unter sich selbst um eine der begehrten Stellen kämpfen, sondern häufig auch „gegen“ Juristen und Ökonomen antreten, was die Sachlage keineswegs vereinfacht. Von meinen ehemaligen MitstudentInnen hat nur eine einzige (von der ich es weiss) den Sprung geschafft; eine andere hat nach 12 erfolglosen Bewerbungen aufgegeben.

Will ich damit sagen, es sei nicht machbar? Nein, aber es ist schwierig. Und wichtig dabei zu beachten ist auch ein Fakt, den man leicht übersieht (auch ich): der Bund bietet Hochschulpraktika ausschliesslich für Studienabgänger an, deren Abschluss maximal ein Jahr zurückliegt. Wer doktoriert wird ferner auch nicht für ein Hochschulpraktikum zugelassen.

Arbeiten bei Banken und Versicherungen

Banken und Versicherungen werden ebenfalls gerne als attraktive Arbeitgeber in Studienführern für künftige Politikwissenschaftler genannt. Nur wie realistisch ist diese Perspektive für einen Abgänger mit einem sozialwissenschaftlichen Abschluss? Ich selbst habe es bisher einige Male erfolglos probiert und wenn man sich die Stellenbeschreibung durchliest erstaunt dies wenig, denn gesucht werden Personen mit einem Abschluss entweder in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik/Statistik oder Informatik.

Wiederum möchte ich es nicht ausschliessen, dass du dort eine Stelle finden könntest (z.B. via einem Praktikum). Doch auch hier gilt: bewirb dich sofort nach deinem Abschluss, sonst ist es schnell zu spät.

Wo arbeiten Politikwissenschaftler wirklich?

Du fragst dich jetzt bestimmt, ob man mit einem Abschluss in Politikwissenschaft oder Soziologie demfall zu einem Stammgast beim RAV/Jobcenter wird? Nun, so schlimm ist es auch wieder nicht. Aber es ist halt einfach etwas weniger rosig, als es dir die Broschüre des IPZ oder andere Unis suggerieren.

Die Forschung: der Königsweg?

Ich selbst habe mich nach meinem Master für ein Doktorat und damit für die Forschung entschieden und glücklicherweise fand ich recht schnell eine 50%-Anstellung als Doktorand. Doch waren damit alle meine Probleme gelöst und mir eine Zukunft als Inhaber eines prestigeträchtigen Lehrstuhls vorbestimmt?

So einfach geht es leider nicht. Das Doktorat ist eigentlich nur eine angenehme Verschnaufpause, bis man in die PostDoc-Hölle gerät. Unter einem PostDoc versteht man eine Person, die einen Doktortitel trägt, aber keine fixe Anstellung hat. Als PostDoc arbeitet man häufig für eine bestimmte Zeit (meist 2-3 Jahre) in einem Forschungsprojekt mit (oder hat gewisse Lehraufträge) und muss danach von Neuem Anträge für Forschungsgelder beim Schweizer Nationalfonds stellen. Gewinnt man keine dieser Ausschreibungen, droht einem rasch das unfreiwillige Ende einer ansonsten vielversprechenden Forscherkarriere, denn von irgendwas muss man ja schliesslich leben.

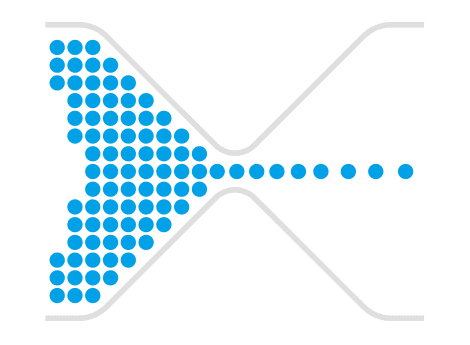

Das eigentliche Problem lässt sich gut mit einem Flaschenhals bzw. einer Sanduhr demonstrieren: es gibt viele PostDocs, die gerne einen Lehrstuhl hätten (dieser garantiert ein stabiles Einkommen und eine praktisch unkündbare Anstellung an einer Uni/FH), doch es gibt dafür im Verhältnis viel zu wenige Professuren.

Mir selbst war das alles viel zu wenig bewusst, als ich mein Doktorat begann. Als Bachelor und auch noch als Master-Student blickt man zu den Profs und Assistenten gerne mal auf, als seien sie Halbgötter. Doch anstatt sich in seine Forschung vertiefen und Buch um Buch wälzen zu können, sieht die Tätigkeit eines Wissenschaftlers eher so aus, dass man laufend Projektanträge formuliert, Arbeiten von Studierenden korrigiert und nur wenig Zeit für die eigene Forschungstätigkeit übrig bleibt.

Wenn du dir also wie ich damals eine Zukunft in der Forschung ausmalst, überleg es dir genau. Manchmal ist es tatsächlich paradiesisch und man arbeitet mit intelligenten und anregenden Kollegen zusammen, aber die Umstände sind leider zu oft höllisch.

Journalismus / Medien

Politikwissenschafter finden häufig bei Zeitungen oder dem Fernsehen eine Stelle. Viele ehemalige Mitstudenten von mir wie z.B. Simon Jacoby, Lukas Leuzinger, Melanie Pfändler, Patrice Siegrist, Nikolai Thelitz oder Conradin Zellweger arbeiten heute bei respektablen Medien wie der NZZ, dem SRF oder haben gar selbst eine Medienplattform auf die Beine gestellt. Wenn du also später einmal JournalistIn werden und nicht unbedingt ein Journalismus-Studium durchlaufen möchtest, bist du mit einem Politologie- oder Soziologie-Studium gut gewappnet.

Doch auch hier ein Wort der Warnung: in der Medienbranche blieb in den letzten Jahren kaum ein Stein auf dem anderen. Viele Zeitungen wurden aufgekauft und auf „Rentabilität“ getrimmt (Tamedia, ick hör dir trapsen); der klassische Anzeigenmarkt ist eingebrochen und das Newsgeschäft wird aufgrund der Digitalisierung immer hektischer und schnelllebiger. Als Journalist weisst du heute nie, ob du in der nächsten Sparrunde einfach weggespart wirst und vor dem beruflichen Aus stehst. Ein befreundeter Journalist hat mir einmal erzählt, dass eigentlich jeder Medienschaffende einen Plan B in der Schublade hat, falls der Sparhammer ihn einmal treffen sollte.

NGOs, Public Relations oder Marketing

NGOs, wie z.B. Terre des hommes, Pink Cross oder das Staatslabor sind weitere klassische Anlaufstellen für Politikwissenschaftler. Diese Organisationen verfolgen jeweils das Ziel, einem gesellschaftlichen Anliegen Vorschub zu leisten oder Interessen spezifischer Gruppen besser Gehör zu verschaffen. Doch auch mit diesen Stellen gibt es eine Krux: da es sich um nicht-gewinnorientierte Organisationen handelt und diese häufig über Spenden finanziert werden, sind verhältnismässig tief entlöhnte Teilzeitstellen in der Überzahl. Das ist natürlich nicht per se ein Grund, der gegen eine Tätigkeit in jenem Bereich spricht, aber doch etwas, das du bedenken solltest.

Was Stellen im Marketing oder der Öffentlichkeitsarbeit angeht, so sind diese sicherlich besser bezahlt als NGO-Stellen. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, ob du, wenn dich diese Bereiche interessieren, nicht besser gleich Marketing oder Kommunikationswissenschaften studieren solltest, denn Bewerber mit diesen Studienabschlüssen werden dir gegenüber vermutlich einen gewissen Startvorteil haben.

Forschungsbüros, Think Tanks und Jobs in der Politik

Schliesslich bleiben noch Forschungsbüros wie Ecoplan oder Risiko Dialog, sowie klassische Think Tanks à la Avenir Suisse. Daneben bleiben natürlich auch noch Parteien oder sonstige Interessensvertreter, in denen Politikwissenschaftler oder Soziologen häufig als Kampagnenleiter eine Anstellung finden. Doch auch hier und auf das Risiko hin dich langsam etwas zu langweilen:

Abschliessende Bemerkungen

Meine Absicht mit diesem Blogbeitrag war, dir ein paar Orientierungshilfen für deine Studienwahl zu geben. Wenn ich mit meinen Ausführungen vlt. etwas gar negativ klang, so liegt dies an meinen eigenen (etwas ernüchternden) Erfahrungen bei der Stellensuche, aber auch meinen Wertvorstellungen. Mir persönlich ist es z.B. wichtig, ein gutes und sicheres Einkommen zu haben, da ich zu einem späteren Zeitpunkt einmal Kinder haben möchte und für einen Job auch nicht die Schweiz verlassen möchte.

Aber dies sind meine eigenen, ganz persönlichen Prioritäten. Kann gut sein, dass deine Prioritäten ganz anders liegen und darum habe ich dir ganz zu Beginn den Tip gegeben, dich intensiv mit dir selbst und deinen Werten auseinander zu setzen; wenn du diese kennst, kannst du bessere Entscheidungen treffen, die mit deinem Wesen und deinen Zielen im Einklang stehen.

Um etwaige Missverständnisse aus dem Weg zu räumen: Politikwissenschaften und Soziologie sind wichtige Disziplinen, die gerade in der heutigen, schwer durschaubaren Zeit Orientierung und halt bieten können. So gesehen bin ich völlig einverstanden mit @aniko_beatrice (um dir noch ein paar andere Stimmen von Soz/Polito-Abgängern zu geben):

Doch auch @pahueg wirft ein gutes Argument auf, dem ich mich eigentlich nur sehr anschliessen kann.

Überleg dir vielleicht: möchtest du einfach in groben Zügen verstehen, wie John Lockes‘ Staatstheorie aussieht, was es mit der unsichtbaren Hand des Marktes auf sich hat und inwiefern die moderne Arbeitsteilung einen Einfluss auf das Zusammenleben der Menschen hatte oder möchtest du wirklich in die Tiefe gehen, Originaltexte studieren, sie historisch kontextualisieren, selbst Daten erheben und auswerten und die Forschung in einer spezialisierten Nische ein Stück weit voran bringen?

Falls du gar nicht so sehr in die Tiefe gehen möchtest, dann reicht dir möglicherweise ein Einführungsbuch wie jenes von Dorling Kindersley, die die Ideengeschichte der Soziologie oder der Politikwissenschaften kurz und bündig zusammenfassen.

Man könnte meinen ganzen Post schliesslich eigentlich mit @sgenners‘ Worten zusammenfassen:

Ganz zum Schluss noch ein letzter Tipp: du kannst die Entscheidung hinsichtlich der Wahl deines Studienganges auch „von hinten her“ angehen, nämlich mit Berufsbildern beginnen, die dich interessieren und dann dementsprechend einen Studiengang auswählen. Geh‘ dazu z.B. auf Jobscout24 und such‘, was es für Stellen in deiner Region gibt und schau, was für Abschlüsse dafür verlangt werden. Wäre ich heute nochmals 20, würde ich genau so meine Studienwahl beginnen.

Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute bei deiner Studienwahl!

– Pascal

Edit: Ich erhielt auf meinen Post hin eine Reihe spannender Feedbacks und Vorschläge, welche ich hier gerne auch noch anführen möchte:

@beatrohner hat mich noch auf einen weiteren wichtigen Punkt aufmerksam gemacht: dank dem Bologna-System hast du nach einem abgeschlossenen Bachelor immer noch die Möglichkeit, dich neu zu orientieren und bspw. danach einen BWL-Master zu machen. Voraussetzung dafür ist einfach, dass du während deinem Bachelor 60 ECTS in BWL erworben hast, da du ansonsten bei den meisten fachfremden Master-Studiengängen nicht zugelassen wirst.

@NZahn42 ergänzt, dass die Selbständigkeit für Politikwissenschaftler auch eine Option sei, z.B. in der Politikberatung, Kampagnenmanagement, freier Journalist etc.

Von @M_Pfaendler kam schliesslich noch der wertvolle Hinweis, dass das „Nebenher“ während eines Studiums fast genau so wichtig sei: Die Praktika in den Semesterferien, die Nebenjobs, das freiwillige Engagement, die Summer School im Ausland. Wenn es gelingt, während des Studiums herauszufinden, in welche Richtung man danach gehen möchte und bereits Erfahrungen zu sammeln, seien Politikwissenschaften bzw. Soziologie nach wie vor eine tolle, bereichernde Wahl.

Buchbesprechung: The next Big Thing (Sam Gregson)

IT-Start-ups schossen in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden. Medien portraitieren erfolgreiche Start-up-Gründer als «den nächsten Steve Jobs» oder «den nächsten Elon Musk» und in den Unis studieren unzählige ehrgeizige junge Menschen, welche davon träumen, dereinst selbst «CEO» oder «Co-Founder» eines Start-ups zu werden.

Und auch von Seiten der Hochfinanz besteht grosses Interesse an den jungen Wilden: Wagniskapitalgeber (venture capitalists) schiessen in unzählige Start-ups Millionenbeträge ein, in der Hoffnung damit auf ein «Unicorn» oder «The Next Big Thing» zu setzen.

Doch Start-ups werden auch dafür gefeiert, dass sie eine neue Arbeitskultur verkörpern: weg von den sterilen, mit Stellwänden abgetrennten Arbeitsplätzen, hin zu wohnzimmerartigen Grossraumbüros mit Sofas, Spiel-Automaten, Rutschen und Gratis-Snacks. Arbeit soll Spass machen und wenn sie Spass macht, dann ist es keine Arbeit mehr, so dass Credo der Theoretiker des New Work-Ansatzes.

Sam Gregson kritisiert in seinem Buch The next Big Thing dieses Narrativ jedoch heftig und fordert uns dazu auf, uns von der glänzenden Oberfläche dieser Erzählung nicht blenden zu lassen. Das Interessante an Gregsons‘ Buch ist, dass er fünf Jahre in unterschiedlichen Berliner Start-ups gearbeitet hat und daher relevante Erfahrungen in der Start-up-Szene gemacht hat.

Was Sam Gregson erzählt, gibt Einblicke in die Start-up-Szene, wie sie sicherlich auf keinem der Gründerevents zu finden sind. Einblicke in eine Szene, die sich nach aussen unerlässlich als tolerant, lösungsorientiert und weltoffen präsentiert. Und die sich gern als Zukunft der Arbeit sieht. Wenn man dieses Buch gelesen hat, muss man sich Sorgen um diese Zukunft machen.

Inhalt

Der junge Mann, der unter dem Pseudonym «Sam Gregson» schreibt, ist ein britischer Mittzwanziger mit einem Uni-Abschluss in Geschichte. Seine ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt macht er in einem gewöhnlichen Unternehmen, das seinen Sitz in einem Aussenbezirk Londons hat. Sein Salär ist mit 21’000 £ ganz okay, doch er hat lange Arbeitstage und einen monotonen Job. Als seine Freundin mit ihm Schluss macht, beschliesst er, etwas Neues zu wagen, denn er ist jung und will etwas von der Welt sehen.

In Berlin soll es eine lebendige Start-up-Szene geben, wie er hört. In seiner Fantasie malt er sich seine Zukunft in bunten Farben aus: kreative Freiheit statt verknöcherter Strukturen, sinnvolle Arbeit und innovative Ideen statt immer dieselbe monotoner Schinderei, sympathische und junge Arbeitskollegen statt ausgebrannter und frustrierter Mittfünfziger.

Gregson kündigt also und zieht in eine WG nach Berlin. Nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Stelle zu finden — kein einfaches Unterfangen als Ausländer, der obendrauf nur einen Abschluss in Geschichtswissenschaften hat — landet er schliesslich in der Marketing-Abteilung eines Startups, das sich mit der übersichtlichen Aufbereitung von Datenströmen in einer App beschäftigt.

Erste Zweifel

Nach ein paar Wochen im neuen Unternehmen tauchen bei Gregson erste Zweifel darüber auf, ob er sich das ganze vielleicht doch etwas zu rosig ausgemalt hat und ob Start-ups vielleicht doch nichts weiter als alter Wein in neuen Schläuchen sei, d.h. dieselben geistlosen Arbeiten statt kreativer Freiheit:

Mein anfänglicher Fehler, und letztendlich war es eben mein Fehler, bestand darin, mich von dieser Blase aus heisser Luft und PR, die die Start-up-Welt umgibt, täuschen zu lassen. Anders ausgedrückt: Ich fing am falschen Ende an, nämlich mit der Theorie, die besagt, dies sei eine revolutionäre Arbeitsweise, in der die Mitarbeiter Macht hätten, etwas zu erschaffen und ihre Vorstellungskraft in die Arbeit einfliessen zu lassen. Ich ignorierte die belastbaren Daten, die das hätten belegen müssen. Die sagten mir nämlich, dass ich tagein, tagaus monotone Routinearbeiten verrichtete — Excel-Tabellen verwalten etwa — und dass diese Monotonie lediglich durch aufgeladene und auf Effekt getrimmte Meetings unterbrochen wurde, bei denen am Ende wenig bis nichts herauskam.

Ich glaubte an diese heisse Luft, und so wartete ich Tag um Tag immer verzweifelter auf die Einlösung des Versprechens, das aus dieser heissen Luft hervorging. Ich verstand nicht, dass die sklavische Befolgung dessen, was die Vorgesetzten sagen, das einzige Leitprinzip in Start-ups ist: Schalte dein Gehirn aus, erledige geistlose Arbeit und erledige sie exakt so, wie dein Manager das haben will. Und das Allerwichtigste: Vertusche unter allen Umständen die fehlenden technischen Fähigkeiten des Unternehmens, indem du bei jeder Gelegenheit betonst, welch revolutionären Geniestreich das Produkt der Firma darstellt.

S. 46ff.

Die unklare Rollenaufteilung im innern der Start-ups für die Gregson arbeitet, führen auch immer wieder zu Problemen: Jeder macht alles Mögliche auf die Art und Weise, wie es ihm gerade richtig erscheint. Dies führt fast notwendigerweise zu Doppelspurigkeiten und man steht sich gegenseitig auf den Füssen, was wiederum zu oft Konflikten führt (S. 74).

Im Laufe der Zeit macht er weitere Entdeckungen, die bei ihm einen fahlen Nachgeschmack hinterlassen:

Einmal kam ich ins Büro und musste feststellen, dass, sozusagen über Nacht, gleich eine ganze Truppe neuer Leute dazugekommen waren. Es waren Praktikanten, und sie belegten die Hälfte des Grossraumbüros im oberen Stockwerk. Als ich fragte, was sie denn machten, sagten sie mir, das ganze Team sei mit der Bearbeitung von Beschwerden betraut. Anstatt das Produkt und den Kundenservice in Ordnung zu bringen, blähte die Firma einfach ihre Beschwerdeabteilung mit billigen Arbeitskräften auf.

S. 87

Gregson kritisiert, dass im Unternehmen, in welchem er arbeitete, Probleme alles andere als innovativ angegangen worden seien. Das Unternehmen hätte statt dessen die Inkompetenz in einem Bereich dadurch behoben, dass man die Komplexität in einem anderen Bereich erhöht hätte:

Der Vertrieb macht Versprechungen über das Produkt, von denen er weiss, dass sie einfach gelogen sind? Kein Problem, man verschlimmert einfach diese Inkompetenz durch Einstellung von Praktikanten, die natürlich nie eine Einführung darüber bekommen haben, wie mit Beschwerden umzugehen ist!

S. 87

Der Unternehmer als Symbol des neoliberalen Zeitalters

Gregson beschreibt in einem Absatz ein zentrales Element des neoliberalen Zeitalters: die beinahe schon mystische Figur des Unternehmers.

Mit der Vorstellung für ein Start-up zu arbeiten geht mit der Annahme einher, dass du eigentlich gar nicht richtig arbeitest. Du bist kreativ, produktiv, ausdrucksstark und jugendlich. Aber du arbeitest nicht. Arbeiten ist was für alte Leute: Die arbeiten, lassen sich nieder, sind langweilig. Aber wir sind jung. Wir sind die Zukunft. […]

Du bist ein radikal freies Individuum, das mehr und besser kreiert, denkt und arbeitet als der Rest der Welt und das von den Leuten um sich herum verlangt, ebenso getrieben und selbstoptimiert zu sein. […]

Und weil du für all das nichts weiter brauchst als einen Laptop, kann das grundsätzlich jeder. Genauer, jeder, der sich selbst gelehrt hat, die eigenen Defizite zu überwinden. Jeder Mensch mit einem Laptop kann zum Milliardär werden, zum Ölbaron, zum König von Europa. Früher schauten wir zu Leuten wie JFK auf, die uns inspirierten zum Mond zu fliegen, heute schauen wir auf Leute wie Elon Musk — Unternehmer!

S. 122ff.

Der Punkt scheint mir äusserst wichtig und ist mir selbst auch schon öfters aufgefallen: in unserer Gesellschaft begegnen wir häufig einer Idolisierung von Self-Made-Millionären wie Elon Musk oder Steve Jobs. Die Lebensgeschichten dieser illustren Persönlichkeiten werden gerne als Beweis dafür herangezogen, dass jeder es schaffen kann, wenn er nur hart genug an sich selbst arbeitet. Im Umkehrschluss bedeutet dies wiederum, dass derjenige selbst Schuld ist, der scheitert; die Gesellschaft schuldet den Gescheiterten nichts, denn jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und jeder könnte, wenn er nur wollte, selbst als Unternehmer reich werden.

Dieser Diskurs verkennt, dass Menschen mit unterschiedlichen Chancen ins Leben starten: wir wissen, dass Bildung mitunter „vererbt“ wird, d.h. Kinder von Akademiker-Eltern werden mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit dereinst selbst einen höheren Bildungsabschluss erlangen, als Arbeiter-Kinder. Auch ist nicht jeder mit einer „Unternehmerpersönlichkeit“ gesegnet, die es ihnen erlaubt, sich selbst und ihr Produkt zu verkaufen. Manche wachsen in einem „kaputten Elternhaus“ auf und tragen Spätfolgen davon, die es ihnen schwer machen, „stabil“ zu sein. Andere wiederum ziehen Kinder auf und finden am Ende des Tages weder Zeit noch Energie, um ein eigenes „Business“ aufzubauen und am Ende, so neuste wissenschaftliche Erkenntnisse, scheint zum beruflichen Erfolg auch einfach eine grosse Portion Glück dazu zu gehören.

Der eigentliche Punkt aber den Gregson hier wohl machen will ist der, dass dieses hegemoniale neoliberale Diktum die Individuen auf sich selbst zurückwirft. Es entlässt Gesellschaft und Unternehmen aus der Verantwortung gegenüber ihren Bürgern und Arbeitnehmern: wer sich nicht dauernd selbst optimiert und noch mehr aus sich raus holt, kann keine Solidarität erwarten, wenn er oder sie aus dem Rennen ausscheidet. Dies zeigt sich insbesondere in einer noch jungen und weitgehend ungeregelten Organisation wie dem Start-up deutlich, wo Arbeitnehmer kaum Mitspracherechte oder Interessenvertreter haben:

Start-ups gründen darauf, die mühsam erkämpften Rechte und Sicherheiten, die den Mitarbeitern zustehen, obsolet zu machen. Sie schulen ihr Personal nicht, und sie geben ihm auch keine klare Orientierung für die Arbeit. Es ist das pure Chaos, und nein, es ist kein kreatives Chaos. […] Start-ups sind grösstenteils einfach eine Spielwiese, auf der Unternehmer ihren Traum vom Firmeninhaber ausleben können — sie bauen billige Produkte unter Nutzung prekärer Arbeitsverhältnisse, und irgendwann verkaufen sie die Firma an irgendwelche Investoren.

Auch ich war einer jener jungen Leute, die diesem Hype auf den Leim gegangen sind.

S. 137

Wie Start-ups neue Mitarbeiter anlocken

Eine typische Stellenanzeige für eine Position in einem Start-up sieht gemäss Gregson ungefähr so aus (S. 157ff.):

- die Möglichkeit, deinen Job selbst zu gestalten

- die Chance, ein neues, aufregendes Unternehmen mit zu formen.

- Drinks, Snacks, Zerealien.

- Abwechslung und Spass, regelmässige Team-Events mit deinen Kollegen.

- ein cooles, internationales Team.

- die Freiheit, innovativ zu sein: Du hast eine Idee, was du verbessern könntest? Greif zu und setze sie um!

- ein erstklassiges Team: Wir arbeiten nicht einfach nur zusammen, jeder ist wichtig, und alle wollen wir Tag für Tag das Beste aus uns und den anderen herausholen

- einfach grossartig sein

Dabei ist auffallend, so Gregson, dass solche Stellenausschreibungen nicht klar und eindeutig für den Job werben. Die würden vielmehr einfach eine bestimmte Haltung vermitteln. Die Haltung: relaxt, abwechslungsreich, anspruchsvoll. Dabei erscheint die Anzeige auch in einem „revolutionären“ Tonfall: Als Mitarbeiter übernimmt man nicht einfach bloss eine Aufgabe, man wird vielmehr Bestandteil eines umfassenderen kulturellen Trends.

Dabei würden die angebotenen Vorzüge allesamt mit Komfort und Lebensqualität zu tun haben. Essen, Snacks, Partys. Dabei sucht man jedoch vergeblich nach „Substanz“; so findet man keine konkreten Angaben zu Gehalt, Schulungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und langfristigen Aussichten. Gemäss Gregson gibt es dafür einen einfachen Grund:

Es gibt nichts Langfristiges. Keine Altersvorsorge, keine Stabilität. Und letztendlich dient der Stil, das Drumherum dazu, das zu vertuschen, was an Substanz fehlt.

S. 158

Gregson kritisiert dabei insbesondere, dass durch den Start-up-typischen Hype-Diskurs Risiken für (junge) Mitarbeiter verschleiert und unter den Tisch gekehrt würden.

Das Hochglanzimage der Jugend

Gregson schildert, wie sich wegen der steigenden Mieten in Berlin und dem bescheidenen Salär viele junge Mitarbeiter von Start-ups in einer prekären Lage befinden würden. Da viele von ihnen zudem aus dem Ausland zugewandert sind, stiege der Druck für jene noch zusätzlich, ihren Job zu behalten, auch wenn diese damit längst nicht mehr zufrieden seien. Dies wiederum schlage sich in der Psyche vieler Mittzwanziger nieder:

All diese Faktoren formen das Denken der Start-up-Mitarbeiter. Sie fürchten sich. Fürchten um ihren Job, um ihr Einkommen, haben Angst, dass sie nicht die Dinge lernen, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. […] Sie wollen keinen einzigen falschen Schritt tun. Kritik äussern? Um ein höheres Gehalt bitten? Sie glauben, dass sich das Risiko einer sofortigen Entlassung in diesem Fall exponentiell erhöht.

S. 215ff.

Aus dieser ganzen Situation, so Gregson, werde leicht erkennbar,

dass sich Start-ups das Image von Jugend, Modernität und der Risikobereitschaft junger Menschen aneigneten (und damit vorgaben, vitaler zu sein als eingeführte Unternehmen), es aber im Grunde pervertieren. Ich fand es stets verblüffend, dass das auferlegte Image letztendlich nur dazu diente, möglichst junge und unerfahrene Arbeitskräfte einzustellen.

S. 216

Er kritisiert dabei auch vehement die Arbeit von Journalisten, die die ganze Start-up-Story zu wenig hinterfragt hätten. Sein eigenes Unternehmen sei in der Presse durchwegs als Erfolgsmodell gefeiert worden, wo bei genauerem Hinsehen schnell klar geworden wäre, dass das Unternehmen versagt oder zumindest stagniert hätte. Auch sei zu wenig gefragt worden, ob die Unternehmensgründer charakterlich den Anforderungen einer solchen Position überhaupt gerecht würden. Stattdessen wurden diese durchs Band als „jugendlich“, „impulsiv“ und „lebenslustig“ beschrieben,

ohne zu erkennen, dass sie gerade aufgrund dieser Eigenschaften möglicherweise für eine Führungsposition völlig ungeeignet waren.

S. 217

Summa summarum hätten Medien auf der ganzen Linie versagt und niemals hinter die Kulissen des Unternehmens geschaut oder Zahlen hinterfragt, die man ihnen genannt hat. Redakteure hätten das Storytelling der Start-ups dankend aufgenommen, weil es Material für eine gute Geschichte bot und im innern des Start-ups feierten sich die Gründer selbst für ihre Genialität und wurden noch blinder für die internen Reibungen und Probleme.

Das prekäre Leben von Start-up-Mitarbeitern

Ein weiterer interessanter Punkt, der Gregson aufwirft, ist der Umstand, dass junge Menschen in Start-ups oft unter prekären Umständen leben und arbeiten:

In zeitlicher Hinsicht, wenn sie unnötig lang arbeiten. Arbeitstechnisch, da vieles nicht durchdacht wird und am Ende nutzlos ist. Im Hinblick auf ihre politische Selbstbestimmung, weil man ihnen einredet, all das wäre okay und normal, und sie bräuchten sich nicht gewerkschaftlich zu organisieren. Ausserdem gibt es keine Aussicht auf eine langfristige Beschäftigung, keine Alterssicherung, keine formale Weiterbildung, keine direkte Unterstützung am Arbeitsplatz oder durch ein Personalwesen. […] Obendrein wird die Arbeit bei einem Start-up häufig nicht einmal gut bezahlt.

S. 221

Gregson lebte, gemäss eigenen Angaben, von 25’000 Euro im Jahr, abzüglich Steuern und Sozialversicherung. Dabei liegt das durchschnittliche Gehalt in Berlin bei rund 2’400 Euro im Monat, resp. 28’800 Euro pro Jahr nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung. Gregsons‘ Salär hätte gerade einmal gereicht um zu überleben, aber es sei unmöglich hiervon ein Polster anzusparen, auf dieses man im Falle einer Entlassung zurückgreifen könne. Ebenso sei es auch in Start-ups oft so, dass Frauen weniger als Männer verdienen würden, sprich junge Frauen müssten unter noch prekäreren Bedingungen leben.

Da Start-ups von Investmentrunde zu Investmentrunde leben, müssen sie in der Lage sein, ihre Ziele zu erreichen, um die weitere Finanzierung zu sichern. Jede neue Runde ist allerdings mit neuem und intensivem Druck verbunden, und jede Runde bringt bestimmte zeitliche Vorgaben mit sich. Dies wiederum setzt natürlich auch die Arbeitnehmenden unter Druck, die ohnehin schon unter schwierigen Bedingungen arbeiten:

Gründer und Unternehmen müssen dafür sorgen, dass der Laden läuft und möglichst wächst, und sie stehen ständig unter Druck, Wachstum auszuweisen. […] Und da Wachstum das primäre Ziel ist, werden auch die Mitarbeiter praktisch alles tun, um zu zeigen, dass sie zu diesem Wachstum beigetragen haben, selbst wenn sie sich dazu nutzloser oder bedeutungsloser Messdaten bedienen müssen. […] Derweil werden wir zur Arbeit motiviert – oder gedrängt –, indem man uns mit den bedeutungslosen Klischees der Start-up-Szene bombardiert: »Pack es an, bleib flexibel, optimiere dich selbst.«

S. 140 ff.

Start-ups: eine grosse, glückliche Familie?

Start-ups vermitteln gerne das bild einer grossen, glücklichen Familie, in der es keine firmeninterne Hackordnung und Streitereien gibt – das ist etwas für traditionelle Firmen. Glaubt man Gregson Schilderungen, so ist dies eine einzige grosse Lüge:

Das Einzige, was Menschen solch unterschiedlicher Nationalität und Herkunft, wie sie in einem Start-up tätig sind, verbindet, ist beklagenswert negativ: Alle hassen das Management, alle finden, dass ihre Fähigkeiten vergeudet werden.

[…] Das Bild der »grossen, glücklichen Familie« dient dazu, junge Leute aus aller Welt ins Unternehmen zu holen, aber auch junge Leute ganz allgemein und diesen ein Gefühl der Geborgenheit zu geben. Da die Belegschaft mehr oder weniger international ist, herrscht nämlich das Gefühl der Flüchtigkeit. Das Gefühl, dass man dieses Start-up, dieses Unternehmen, diese Stadt jederzeit verlassen und weiterziehen könne. Es ist ein besorgniserregendes Gefühl, das die Menschen einsam macht und bewirkt, dass sie tatsächlich früher wieder gehen wollen.

S. 223ff.

Gregson findet, dass das Modell des „Start-ups als Familie“ eine perfide Methode sei, um Arbeitskräfte auszubeuten, denn wenn sich das ganze soziale Umfeld in der Firma befindet, entsteht eine Art der psychischen Abhängigkeit vom Unternehmen. Es sei ferner auch ein Stück weit wie auf der Highschool: Wenn man innerhalb der »grossen, glücklichen Familie« keine Ansprache findet, dann fühlt man sich am Ende noch einsamer. Gregson relativiert jedoch und sagt, dass man sehr wohl Freunde in einem Start-up finden könne, nämlich als «Leidensgenossen», die mit «derselben Scheisse zu kämpfen» haben. Man könne also sehr wohl eine „grosse Familie“ sein, aber nicht im ursprünglich gewünschten Sinne.

It is a man’s world

Start-ups sind eine Spielwiese für narzisstisch und egozentrisch veranlagte Männer, wie auch schon Emily Chang in ihrem Buch «Brotopia» festgestellt hat. Gregson schreibt, dass alle Start-ups, in denen er gearbeitet hat, von «toxischem Machotum» durchdrängt gewesen seien. Dazu zählen «unverschämtes Verhalten gegenüber Frauen, herablassende Witze über Minderheiten, Verächtlichmachung von Homosexualität und generell ein primitives Verhalten und die Erzeugung einer unappetitlichen Arbeitsatmosphäre» (S. 298).

Es sind beiläufige «Witze» oder Sprüche wie «Frauen können nicht programmieren», «Frauen sollten von Männerarbeit die Finger lassen» oder «nicht zu schnell weggehen, ich will deinen Hintern sehen!», welche an Gregsons‘ Arbeitsplatz zum Alltag gehörten.

Er schreibt, dass diese scheinbar harmlosen Sprüche dem Herabsetzen und der Erniedrigung von Frauen diene:

Die Frauen sollen unten gehalten werden, sie sollen nicht erfolgreich sein können, die Männer in den Start-ups wollen sich selbst gut und stark und mächtig fühlen. Sie wollen, dass sich Talent durchsetzt — und zwar Talent, mit dem sie gut zurechtkommen, und das heisst in der Regel: Männer.

Das ist Sexismus pur. Und das ist der Witz bei dem Ganzen: Dadurch, dass Start-ups neue, junge Firmen sind, ohne bewährte Strukturen, die gewährleisten, dass sich die Leute professionell benehmen, kann eine Kultur des Sexismus fast ungehindert entstehen.

S. 304

In einem E-Mail erklärte eine ehemalige Arbeitskollegin Gregsons‘ ihre Kündigung folgendermassen:

Bevor ich bei MyCashMate anfing, arbeitete ich bei einer Bank. Ich hatte einen Job als Entwicklerin, wo ich eine Menge Respekt erfuhr. Hinter meinem Rücken waren die Männer dort zweifellos sexistisch, aber zumindest rissen sie ihre Witze nicht, wenn ich dabei war.

In den Start-ups sah das Leben anders aus. Ich war zuerst bei einer anderen Firma, ebenfalls als Entwicklerin. Gleich in meiner ersten Woche musste ich feststellen, dass mein Chef, natürlich männlich, mich nicht ernst nahm und mich vor den männlichen Kollegen heruntermachte. Er sagte zum Beispiel, «Okay, wir nehmen deinen Vorschlag mal auf, aber jetzt gehst du besser in die Küche und machst uns einen Kaffee.» Das war in der ersten Woche.

Ich bereute es, den Job überhaupt angenommen zu haben, und wollte wieder gehen. Die Entscheidung wurde mir eines Tages sozusagen abgenommen. Ich tippte meinem Chef auf die Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. (Ich stand hinter ihm, und wenn ich ihn mit Namen anredete, reagierte er nicht mehr darauf.) Er packte mich am Arm, bog ihn zur Seite und schrie mich an: «Fass mich bloss nicht an, blöde Schlampe!»

Ich ging zur Personalabteilung, aber die sagten mir, da könnten sie nichts für mich tun, der Typ sei für die Firma zu wichtig. Ich kündigte und fand den Job bei MyCashMate.

Als Entwicklerin hat man es schwer in Start-ups. Einerseits habe ich hier die Möglichkeit, eine Menge Erfahrung zu sammeln. Andererseits ist es als Frau unmöglich, dort vernünftig zu arbeiten. […] Ich habe den Eindruck, dass Männer immer Wege finden, dich auszuschliessen, dabei merken sie es selbst manchmal gar nicht.

Und die Typen in der Firma reissen ständig die übelsten sexistischen Witze. Ich könnte das Spiel mitspielen und mich genauso bescheuert benehmen — das würde vielleicht das Leben leichter machen, aber ich weigere mich. Also bin ich für die Typen vom Vertrieb nur noch «Lydia, die Lusche» und «Lydia, die Lesbe». Letzteres meinen sie als Beleidigung, aber ich weigere mich, es als Beleidigung zu nehmen. […]

Manchmal merkte ich, dass sie mich ernst nehmen, wenn ich Make-up trage. Ich beschloss, es öfters zu probieren, obwohl ich mich bisher das ganze Leben noch nie geschminkt habe. Genau genommen war es eine aus dem Büromanagement, die mir das erzählt hat. Sobald du ’nen kurzen Rock anziehst, nehmen sie dich ernst. Also sagte ich mir: Make-up ja, Minirock nein.

Aber letztendlich bist du als Frau in dieser Firma einfach ganz übel dran. Ewig diese sexistischen Witze, diese dummen Sprüche, der Ärger. Sobald du das Büro verlässt, ist Berlin eine Stadt, in der du für voll genommen wirst — aber hier drin löst sich Feminismus in Wohlgefallen auf. Sorry, aber hier gibt’s echt keine Spur davon.

Warum? Ganz einfach: Start-ups sind für Männer gemacht. Männer glauben nicht, dass Frauen es draufhaben. Es geht nur um das männliche Ego. Ich arbeite hier mit einem Designer zusammen, er heisst William und ist aus Kanada. Bei einem Projekt hat er meine Vorschläge vollkommen ignoriert. Eines Tages dann sagte er, es tue ihm leid, und ich hätte gute Ideen. Warum? Weil Max, der Produktionsleiter, ihm gesagt hatte, er solle auf mich hören. Auf einen Mann hört er also, aber von sich aus auf eine Frau zu hören, das bringt sein Ego nicht fertig

S. 304-7

Ein weit verbreitetes Kennzeichen dieser toxischer Unternehmenskultur sei auch Homophobie: «Alles, was dumm ist, ist schwul. Alles, was anders ist, ist schwul. Wenn eine Frau nicht mit einem Typen ins Bett will, muss sie eine Lesbe sein. Wenn du nicht jedes Wochenende ausgehst und durch die Clubs ziehst, dir die Kante gibst und mit fremden Frauen ins Bett gehst, bist du eine nichtsnutzige Schwuchtel.» (S. 318)

Gregson führt dieses Verhalten ebenso auf eine Kultur der toxischen Männlichkeit zurück. Weisse, heterosexuelle Männer würden so eine Arbeitskultur erzeugen, die nur ihnen selbst zum Vorteil gereicht; dabei werde alles davon Abweichende auf subtile oder nicht ganz so subtile Art und Weise diskriminiert. «In einer solchen Kultur, so Gregson, wird so getan, als sei alles nur Spass, nur ein Spiel», wobei aber niemand danach fragt, wie sich die Personen, die Ziel dieser «Witze» sind, dabei fühlen (S. 319).

Sein ernüchterndes Fazit ist, dass Start-ups letztendlich nichts weiter als eine Gelegenheit für einzelne Männer seien, Macht in ihrer ursprünglichen Form auszuleben und dadurch persönliche Defizite auszugleichen (S. 331). Die oft lachhaften Job-Bezeichnungen, wie man sie in Stellenanzeigen für Start-up-Stellen findet («Marketing Rockstar», «Developer Guru», «Genius», «Ninja» etc.) würden einen ganz bestimmten Menschentyp anziehen, nämlich Personen, die einen Schub für ihr Ego brauchen (S. 320).

Kritik

Sam Gregson hat mit diesem Buch einen lesenswerten Erfahrungsbericht aus der Start-up-Szene verfasst. Start-ups werden gemeinhin mit Begriffen wie Innovation, flacher Hierarchie, lockere Arbeitsatmosphäre („New Work“) und Inklusion verbunden. Gregsons‘ Buch zeigt jedoch auf, dass dies oft nur ein schönes Bild ist, welches Start-ups gerne von sich in der Öffentlichkeit zeichnen. Gregsons‘ Erlebnisse kratzen an diesem schönen Bild: die von ihm portraitierten Start-ups zeichnen sich nämlich durch eintönige und ineffiziente Arbeitsabläufe, Machtgehabe der Gründer, Sexismus, Homophobie und Rassismus aus — also alles, was wir gemeinhin mit der alten Arbeitswelt verbinden.

Gregson schreibt, dass es ihm in seinem Buch darum ging, anhand seiner persönlichen Erfahrungen die Diskrepanz aufzuzeigen, die sich zwischen Darstellung und Wirklicheit der Start-up-Szene auftut (S. 398). Vieles, so Gregson, sei heisse Luft und am Ende doch nur alter Wein und neuen Schläuchen. Das Buch ist so gesehen insbesondere für uns Millenials und Vertreter der Generation Z ein eye-opener und regt uns dazu an, die ganze Start-up-Erzählung kritisch zu hinterfragen und uns von Arbeitgebern nicht für eine Handvoll Gratis-Snacks und einen Kicker-Tisch ausnehmen zu lassen.

Trotz aller positiver Kritik löste das Buch bei mir doch öfters ein Stirnrunzeln aus und liess mich mit einigen offenen Fragen zurück. Zuerst einmal ist da der allgemeine Tonfall des Autors: Gregson hat die Tendenz, etwas gar langatmig aus einer Perspektive der moralischen Selbstüberhöhung heraus zu referieren und zu pauschalisieren («Alle hassen das Management, alle finden, dass ihre Fähigkeiten vergeudet werden», S.223). Er spart nicht mit harscher Kritik an seinen Vorgesetzten, Mitarbeitern und dem Wirtschaftssystem. Natürlich hat Gregson Recht, Verhältnisse und Zustände zu kritisieren, welche Arbeitnehmer ausbeuten und gesellschaftliche Ungleichheiten reproduzieren. Dennoch fragt man sich, ob denn wirklich alles so schlecht war an seiner Zeit bei diesen Start-ups und ob Gregson vielleicht nicht doch etwas gar dick aufträgt.

Dies bringt mich zu einem zweiten Punkt: Sam Gregson heisst nämlich gar nicht Sam Gregson, sondern schreibt unter einem Pseudonym; man weiss nicht, wer hinter Sam Gregson steckt, ob er oder sie eine Agenda hat und ähnlich problematisch: die im Buch beschriebenen Start-ups haben ebenso Namen, die Gregsons‘ Fantasie entsprungen sind (eine Google-Suche von MyCashMate oder Rivalchemy liefert bspw. nichts zutage). Das ist nicht nur insofern problematisch, als dass man keine Zweitmeinung über die beschriebenen Start-ups auf Bewertungs-Portalen wie Kununu einholen kann, auch schadet es der Glaubwürdigkeit des Buches. Der Skandal um Claas Relotius und die gängige Praxis unter Journalisten, Stories aus dramaturgischen Gründen zuzuspitzen und zu überzeichnen, erlauben es mir nicht, Gregsons‘ Erfahrungen für bare Münze zu nehmen.

Andererseits unterstreicht die nicht über alle Zweifel erhabene Datenlage den Bedarf nach weiteren vergleichbaren Berichten, damit wir als kritisch denkende Bürger ein besseres Verständnis über das Organisationsmodell der Start-ups erhalten. Gregson‘ Datengrundlage umfasst gerade einmal mal zwei Start-ups. Diese ist zwar sehr „dicht“ und ausführlich und doch sind es eben gerade einmal zwei Unternehmen. Es ist doch eher problematisch, aus dieser empirischen Grundlage allgemeine Schlüsse ableiten zu wollen.

Würde ich das Buch noch einmal lesen? Ohne Zweifel, ja! Ich denke es ist nie verkehrt, auch die Schattenseiten einer „neuen grossen Erzählung“ (i.e. Start-ups/New Work) zu kennen und zwar zu unserem eigenen Selbstschutz: Wer weiss, wie man von Arbeitgebern ausgenutzt und manipuliert werden kann, kann sich davor schützen. Man muss nicht tel quel alles glauben, was Gregson schreibt, aber man kann sich in Zukunft vielleicht darauf achten, ob man ähnliche Vorgänge bei seinem eigenen Arbeitgeber beobachtet und spätestens dann dürften die Alarmglocken läuten.

Bezugsmöglichkeiten

Wenn dir die Buchbesprechung gefallen hat und du meine Webseite unterstützen möchtest, kannst du das Buch gerne bei Amazon via Referral-Link beziehen. Danke 🙂

Was ist der Unterschied zwischen Weisheit und narzisstischer Rechthaberei?

In ihrem Buch Narzissmus, Verführung und Macht beleuchtet die Psychologin Dr. Bärbel Wardetzki u.A. worin sich eine „weise Persönlichkeit“ von einer „narzisstischen Persönlichkeit“ unterscheidet. Wichtig zu verstehen ist, dass viele Menschen „narzisstische Anteile“ in sich tragen; unser Umgang damit ist Ausdruck unserer persönlichen Reife.

Im Kapitel 40 mit der Überschrift „Weisheit versus Rechthaben“ stellt Wardetzki fest, dass narzisstischen Menschen oft sehr intelligent sind, jedoch seien sie deswegen nicht zugleich weise. Zwischen einem intelligenten Narzissten und einem weisen Menschen bestünden prägnante Unterschiede:

Ein weiser Mensch hat eine freundliche Gelassenheit, sich die Dinge anzuschauen, ohne sofort über sie zu urteilen. Er kann innerlich einen Schritt zurücktreten und Ereignisse aus der Distanz auf sich wirken lassen. Das bedeutet auch, unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können.

Narzissmus, Verführung und Macht, S. 162

Durch das Tempo, so Wardetzki, würde sich der Weise sehr vom „Narzissten“ unterscheiden. Letzterer sei schnell, ungeduldig, getrieben und immer auf Effizienz ausgerichtet. Weisheit hingegen

beinhaltet die Fähigkeit zu warten, wenn es nötig ist, und zu handeln, wenn es an der Zeit ist. Weise Menschen überstürzen nichts, sondern nehmen sich Zeit, um alles zu überdenken, verschleppen Dinge aber auch nicht.

Idem

Zur Weisheit gehöre ferner Offenheit für Neues und für verschiedene Sichtweisen, zugleich auch Empathie und Verständnis für den anderen. Weise Menschen müssen sich nicht in den Vordergrund spielen, um besonders aufzufallen, sie wirken allein durch ihre Haltung, Ausstrahlung und Präsenz. Ferner sei, im Gegensatz zum Narzissten, ihr Selbstwertgefühl genügend stabil, um auch mit Kritik konstruktiv umzugehen und sie nicht abwehren zu müssen.

Ihr Umgang mit Gefühlen sei von emotionaler Intelligenz geprägt:

Sie kennen ihre Gefühle, können sie benennen und auf eine Weise ausdrücken, dass die Beziehung und das Gegenüber keinen Schaden nehmen. Das verhindert unflätige Wutausbrüche, Pöbeleien und Entwertungen. Weise Menschen können loslassen, denn sie wissen, dass sie weder andere Menschen noch das Leben selbst kontrollieren können.

Idem, S. 163.

Ein weiterer Unterschied finde sich im Umgang mit Problemen. Der weise Mensch versuche die gesamte Komplexität eines Konflikts zu erfassen und sei nicht an schnellen, platten Lösungen interessiert: die Dinge seien oft miteinander verflochten und nicht so einfach zu verändern, wie dies von Populisten suggeriert wird.

Für den Narzissten ist Rechthaben eine existentielle Notwendigkeit, weil er die andere Meinung als Angriff auf die eigene Person empfinde. Somit sei für ihn der „Kampf ums Rechthaben“ im Grunde ein Kampf um den Erhalt des positiven Selbstbildes; Rechthaben wird zum Existenzrecht, zum Recht, da zu sein.

Schliesslich, so Wardetzkis Plädoyer, brauche Weisheit Austausch; das Gespräch mit anderen Menschen statt des schnellen Konsums von Nachrichten, denn neben den emotionalen Stärken gehöre zu einem weisen Menschen auch ein umfassendes und tiefes Wissen um das Leben:

Weisheit kommt nicht automatisch mit dem Alter, sondern muss erworben, eingeübt und vertieft werden.

Idem, S. 164

Weisheit gehe mit einem positiven Selbstwertgefühl und einer inneren Stabilität einher, während Narzissmus eine Folge von Selbstwertverletzungen sei. Zwar sei es durchaus möglich diese (negativen) Erfahrungen mittels einer Therapie zu lindern, jedoch würden viele narzisstische Menschen vor Letzterer zurückschrecken, da ihnen der Mut fehle, sich ihrem Leid zu stellen:

Die Notwendigkeit, sich schützen und verteidigen zu müssen, wird als höher erachtet, und so bleiben sie verhaftet in den vielen narzisstischen Abwehrmustern, die sie nicht weiser und nicht glücklicher machen, sondern nur ein Gefühl von (Schein-)Sicherheit vermitteln.

Idem, S. 165.

Wardetzkis‘ Narzissmus, Verführung und Macht gibt nicht nur Antworten darauf, weshalb Narzissten derart häufig in Machtpositionen zu finden sind und weshalb von ihnen eine starke Anziehungskraft ausgeht, sondern lässt uns auch über uns selbst und unsere narzisstischen Anteile nachdenken – ein empfehlenswertes Buch!

Erkenntnismerkmale neoliberaler Politik

Häufig ist die Rede vom «Neoliberalismus» oder «neoliberaler Politik». Beide Begriffe werden in der Regel pejorativ für arbeitnehmerfeindliche Massnahmen verwendet, jedoch bleibt häufig im Dunkeln, was genau sie bezeichnen.

Eine Darstellung von Amable und Palombarini (2018: 15-18) bietet einen willkommenen (wenn auch nicht vollkommen neutralen) Überblick über eine Serie von neoliberalen politischen Massnahmen, welche mit sozialistisch-ökologischen und illiberal-identitären Politiken kontrastiert werden:

1. Beschäftigungsverhältnisse

Neoliberal. Unterordnung der Arbeit unter die Kapitalinteressen; wenig oder gar kein Kündigungsschutz; Individualisierung; keine Anerkennung der Kollektivinteressen von Lohnabhängigen

Sozialistisch-ökologisch. Anerkennung der Machtasymmetrie von Arbeitnehmern und Arbeitgebern; Kündigungsschutz, Regeln zum Mindestlohn und zur Begrenzung von Ungleichheit; anerkannte Rolle der Gewerkschaften

Illiberal-identitär. Keine echte Berücksichtigung der Kollektivinteressen von Arbeitnehmern; Streben nach einem unwahrscheinlichen Mittelweg zwischen schutzloser Individualisierung und Kollektivschutz

2. Soziale Absicherung

Neoliberal. Minimale Absicherung (Sicherheitsnetz) und individuelle Privatversicherung

Sozialistisch-ökologisch. Kollektivschutz und beitragsunabhängige Sozialleistungen

Illiberal-identitär. Nach Nationalität/Identität differenzierter Schutz; minimal für Nicht-staatsbürger

3. Produktion

Neoliberal. Privatisierung öffentlicher Dienste; Wettbewerbsideologie, praktisch und politisch jedoch zugunsten von Privatinteressen und Konzernen.

Sozialistisch-ökologisch. Rücküberführung bereits privatisierter öffentlicher Dienste in Staats-/Kommunalbesitz; Schutz der Verbraucher gegen wettbewerbsfeindliche Praktiken grosser Konzerne

Illiberal-identitär. «Freier Wettbewerb» im nationalen Rahmen; Schutz kleiner und nationaler Produzenten.

4. Finanzen

Neoliberal. Ausweitung des Finanzsektors; Anwendung der Finanzlogik auf sämtliche wirtschaftspolitischen Entscheidungen

Sozialistisch-ökologisch. Einhegung des Finanzsektors und Begrenzung seines Einflusses auf Wirtschaftsentscheidungen

Illiberal-identitär. Schutz vor der globalisierten Finanzwelt, zumindest verbal

5. Bildung

Neoliberal. Privatisiertes, konkurrenz-orientiertes und elitäres Bildungssystem

Sozialistisch-ökologisch. Öffentliches Bildungssystem mit egalitärem Anspruch

Illiberal-identitär. Toleranz gegenüber einem privatisierten / konfessionellen Bildungssystem; kein egalitärer Anspruch

6. Umwelt

Neoliberal. Das Problem wird den Markmechanismen und der Privatinitiative überlassen, eventuell mit staatlicher Förderung

Sozialistisch-ökologisch. Anerkennung der ökologischen Dringlichkeit und Planung des Ausstiegs aus dem gegenwärtigen, auf nicht erneuerbaren Energien beruhenden System

Illiberal-identitär. Aktives Desinteresse beziehungsweise Negierung des Problems

7. Europäische Integration

Neoliberal. Zentrales Projekt und Instrument zur Umsetzung des neoliberalen Modells

Sozialistisch-ökologisch. Spannungen zwischen dem Streben nach einem «anderen Europa» und der Feststellung, dass die EU ein Vektor der neoliberalen Transformation sozioökonomischer Modelle ist

Illiberal-identitär. Gilt als Problem, obwohl gewisse wirtschaftspolitische Ausrichtungen mit der EU kompatibel sind

8. Migration

Neoliberal. Zuwanderung wird strikt von dem vom Kapital geäusserten Bedarf abhängig gemacht

Sozialistisch-ökologisch. Widerspruch zwischen egalitärem/universalistischem Ideal und den von den einfachen Schichten dieses gesellschaftlichen Blocks geäusserten Ängsten und Befürchtungen (Löhne, Lebensbedingungen …)

Illiberal-identitär. Zuwanderung wird auf ein Minimum beschränkt beziehungsweise bekämpft

9. Demokratie / bürgerliche Freiheiten

Neoliberal. Misstrauen gegenüber demokratischen Prozessen; Verankerung der Wirtschaftspolitik in der Verfassung; nötigenfalls Einsatz brutaler Gewalt

Sozialistisch-ökologisch. Radikale Demokratie

Illiberal-identitär. Delegation der Entscheidungen an den Regierungschef; häufiger Einsatz brutaler Repressionen

10. Gesellschaftlicher Block

Neoliberal. Bürgerlicher Block, im Kern bestehend aus der Oberschicht (Kapital) und der gehobenen Mittelschicht

Sozialistisch-ökologisch. Zerfallender linker Block mit mehreren möglichen Neuzusammensetzungen je nach Haltung zu «Europa»: Rückgewinnung verlorenen einfachen Schichten oder Konzentration auf das intellektuelle Kleinbürgertum

Illiberal-identitär. Neuzusammensetzung / Ausweitung des rechten Blocks mit dem Schwerpunkt auf einfache Schichten (Selbständige)

Bibliographie

Amable, Bruno und Palombarini, Stefano (2018) Von Mitterrand zu Macron. Über den Kollaps des französischen Parteiensystems. Berlin: Suhrkamp Verlag

Fremde Richter: die Demokratie ist keine «Herrschaft der Herde»

Würde man Demokratie als ein «politisches Regime in welchem das Volk entscheidet» definieren, so wäre das, wie wenn man Fussball als einen «Ballsport» definiert «den man mit Füssen spielt»: genau so richtig, wie ungenügend. Fakt ist, dass die Grundregel des Fussballs – d.h. das Verbot mit den Händen zu spielen — widersprochen wird durch jene Regeln, welche es den beiden Torhütern in einem begrenzten Rahmen erlaubt, ihre Hände zu benutzen und es ebenso allen anderen Spielern in manchen Situationen erlaubt (beim Einwurf z.B.). Man kann sich sicherlich einen Ballsport vorstellen, in welchem es weder Torhüter gibt, noch jegliche Benutzung der Hände erlaubt ist; die Schweiz wäre vielleicht darin Weltmeister, aber sie wäre es nicht im «Fussball».

Auf dieselbe Art und Weise ist ein politisches Regime der Bezeichnung «Demokratie» nicht würdig, wenn die Grundregel – das Gutheissen von Gesetzen durch das Volk – nicht noch durch weitere Regeln ergänzt wird, welche die Anwendung der Gesetze an Richter übertragen (Gewaltenteilung), und welche den Bürgern Rechte gewähren, welche sie vor willkürlicher Anwendung besagter Gesetze durch die Richter schützt (Rechtsstaatlichkeit). Würde die Schweiz zu einem Regime wechseln, in welchem es weder Schutz, noch Gerichtsbarkeit über die Grundrechte gibt, so würde sie ihren Titel des Weltmeisters der Demokratie verlieren; sie würde sogar auf die hintersten Ränge zurückfallen.

Die Verfasser der «Selbstbestimmungsinitiative» scheinen die Regeln des demokratischen Spiels nicht zu kennen. Offiziell lassen sie verlautbaren, dass sie damit das Verfassungsrecht über das Völkerrecht stellen wollen; faktisch wollen sie aber damit die Schweiz dazu nötigen, eines Tages die EMRK aufzukünden, um damit der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu entgehen. Denn, gemäss den Initianten, würde das Völkerrecht verhindern, dass der Willen des Volkes respektiert wird, so wie dies in der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative zu sehen sei.

Mit diesen Aussagen machen sie sich zu Simulanten und schlechten Verlierern, weil es waren Schweizer Richter und dann das Schweizer Volk, die dafür gesorgt haben, dass die Ausschaffung krimineller Ausländer in einem gemässigten Rahmen bleibt. Aber vorallem sind die Initianten armselige Strategen, wenn sie vorhersagen, dass die Schweiz ohne die EMRK demokratischer würde. Erinnern wir uns daran, dass die Schweiz vor der EMRK eine Demokratie ohne Frauen war…

Weshalb wollen wir in einer Demokratie leben? Weil wir alle uns als frei und gleich betrachten; aus diesem Grund wollen wir auch alle auf dieselbe Art und Weise an Beschlussfassungen teilnehmen, welche uns betreffen – lieber dergleichen, als Beschlüsse von einem einzigen Individuum (Monarchie) oder von einer Gruppe von Individuen (Oligarchie) aufgebürdet zu bekommen.

Die Meinung der Mehrheit muss Geltungsvorrang vor jener der Minderheit haben, aber dies darf nicht dazu führen, dass irgendeine Minderheit unterdrückt wird

Weshalb müssen wir in einem solchen Kontext die Grundrechte schützen? Weil die Art und Weise, durch welche wir in einer Demokratie Beschlüsse fassen, d.h. durch die Mehrheit, unsere Freiheit und Gleichheit bedroht, welche wir ja genau erhalten wollen. In Abhängigkeit des Inhalts des zu beschliessenden Gesetzes und dem Ausgang der Abstimmung, können gewisse Individuen (alleine oder als Minderheit) Mal für Mal der Gnade anderer Individuen (die Mehrheit) ausgeliefert sein; das genaue Gegenteil dessen, was Demokratie eigentlich bewirken sollte.

Daher rührt die Notwendigkeit, jeden Bürger vor dem Machtmissbrauch durch eine Mehrheit zu schützen. Denn die Meinung der Mehrheit muss gewiss Geltungsvorrang vor jener der Minderheit haben, aber dies darf nicht dazu führen, dass irgendeine Minderheit unterdrückt wird, bis und mit inbegriffen der kleinsten existierenden Minorität, welche unsere Individualität ist. Was den Unterschied angeht, zwischen einer Entscheidung, die auferlegt wird und einer Entscheidung, die unterdrückt, so spielt die Verhältnismässigkeit eine wichtige Rolle; diese besteht darin, dass auf die einzigartigen Umstände eines jeden Individuums eingegangen wird, auch wenn er Ausländer sei.

Um den Ausländern dieses Recht zu verwehren, zögern die Initianten nicht, von euch Schweizer Bürger zu verlangen, dass ihr jene Grundrechte ausschlagt, welche euch seit 1974 gehören. Egal, sagt ihr: „Das Volk bin ich!“; „Die Minderheit sind die anderen!“

Seid ihr euch dabei sicher? Ihr, die offenkundig frankophon seid? Und ferner im Konkubinat lebt, geschieden seid, verwaist, Erbin, Jägerin, Vegetarier, Fussgänger, Motorradfahrerin, Grundbesitzer, Untermieter, Aristokrat, Secondo, Free-Lancer, Beamte, Lehrling, Rentner, mittellos, erblindet, aus dem Val d’Anniviers oder aus La Chaux-de-Fonds und tausende weiterer Dinge? Ihr, welche durch Zufall oder Schicksal, durch Verdienst oder Gebrechen in eure individuell spezielle Situation geraten seid und welche der Gesetzgeber – d.h. die Mehrheit von euch Bürgern – nicht berücksichtigen konnte oder wollte. Ihr, die weder die Abstraktheit noch die Strenge eines Gesetzes fürchtet, bis ihr euch einer Verkehrsübertretung schuldig macht und die Via Sicura-Gesetzgebung in eurem Fall Anwendung findet.

Passt auf, Bürger! In der Herrschaft der Herde, welche man euch unterbreitet, seid ihr eines Tages das schwarze Schaf, welches von den weissen Schafen mit Füssen getreten wird. Und die Richter, die über die Demokratie richten sollten, würden dann nicht einfach das Spiel anhalten können, wegen einer kleinen Lappalie, die einzig und allein euch betrifft.

Artikel erschienen in Le Temps von Jacques Dubey, Professor für Verfassungsrecht an der Universität Fribourg. Übersetzung aus dem Französischen von Pascal Witzig, Mitglied von Operation Libero.

Isaiah Berlin: Der Igel und der Fuchs (Zusammenfassung)

Zusammenfassung von Isaiah Berlins »Der Igel und der Fuchs«

Zusammenfassung von Isaiah Berlin (2009): Der Igel und der Fuchs. Essay über Tolstojs Geschichtsverständnis. Frankfurt. 1. Auflage.

Weiterlesen „Isaiah Berlin: Der Igel und der Fuchs (Zusammenfassung)“Vita activa oder vom tätigen Leben (Zusammenfassung)

Eine Zusammenfassung von Hannah Arendts Werk «Vita activa oder vom tätigen Leben»

Zusammenfassung von: Hannah Arendt (1981): Vita activa oder Vom tätigen Leben. München. 2. Auflage.

Inhalt

Erstes Kapitel

Die menschliche Bedingtheit

1. Vita activa und Condition Humaine

Mit Vita activa fasst H. Arendt drei menschliche Grundtätigkeiten zusammen: Arbeiten, Herstellen und Handeln.

Jede von diesen entspreche einer Grundbedingung des menschlichen Lebens auf der Erde: Arbeit entspreche dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers, d. h. allen Lebensnotwendigkeiten des lebendigen Organismus, die durch Arbeit erzeugt und zubereitet werden (Naturgebundenheit des Menschen).

Herstellen meine die Welt der künstlichen Dinge und Objekte, die von der Natur bis zu einem gewissen Grade unabhängig seien und menschliches Leben überdauern könnten (Angewiesenheit des Menschen auf Gegenständliches und Objekte).

Handeln bezeichne die einzige menschliche Grundtätigkeit, die sich ohne die Vermittlung von Materie, Material und Dingen direkt zwischen den Menschen abspiele (Pluralitätsbedingtheit des Menschen, d. h. Angewiesensein auf das Zusammenlebens mit Menschen).

Die drei Grundtätigkeiten und die ihnen jeweils entsprechenden Grundbedingungen sind nach H. Arendt in der allgemeinsten Bedingtheit menschlichen Lebens begründet: Geburt und Tod.

Während die Arbeit das „Am-Leben-Bleiben“ des Individuums und der Gattung sichere, schaffe das Herstellen eine beständige, von der Sterblichkeit der jeweiligen Weltbewohner relativ unabhängige Welt der Objekte; das Handeln – soweit es der Gründung und Erhaltung politischer Gemeinwesen diene – ermögliche die Generationenabfolge, Erinnerung und Geschichte.

Handeln sei an die Grundbedingung der Natalität (des Geborenseins) enger gebunden als Arbeiten und Herstellen, denn jeder Neubeginn, dem die Geburt eines Menschen gleichkomme, beruhe auf dessen Handlungsfähigkeit. Handeln sei die politische Tätigkeit par exellence.

Die menschliche Bedingtheit im Ganzen, die Condition Humaine, sei grundsätzlich dadurch gekennzeichnet, dass alles, was menschliches Leben berühre und in es eingehe, sich sofort in eine menschliche Existenz-Bedingung verwandle. Deshalb seien Menschen, was immer sie täten oder nicht täten, stets bedingte Wesen – was jedoch nicht gleichzusetzen sei mit der Natur des Menschen.

Was diese ist, könnten Menschen letztlich nicht beantworten, weil sie als individuelle Menschen nicht „über ihren eigenen Schatten springen“, als Menschen keinen Standpunkt außerhalb der Menschenwelt einnehmen könnten. Gleichwohl seien Menschen offenbar nicht in gleicher Weise erdgebundene Kreaturen wie andere Lebewesen. So verdankten sich die außerordentlichen Triumpfe moderner Naturwissenschaft einer Perspektive auf die erdgebundene Natur, die in gewissem Sinne durchaus einer Lokalisierung im Universum außerhalb der Erde entspreche.

2. Der Begriff der vita activa

Der in der griechischen Philosophie entstandene begriffliche Vorstellung einer Vita activa ist H. Arendt zufolge später aufgrund philosophischer Absichten und der Verwendung für politische Zwecke uminterpretiert worden.

Mit dem Verschwinden des antiken Stadt-Staates, der Polis, habe der Begriff seine eigentliche politische Bedeutung verloren und begonnen, alle Arten einer aktiven Beschäftigung mit den Dingen der Welt zu bezeichnen. Auch das Handeln sei nun auf das Niveau der Tätigkeiten herabgedrückt worden, die für das Leben auf der Erde unbedingt notwendig seien.

Der Hauptunterschied zwischen dem ursprünglich aristotelischen Begriff und dem späteren mittelalterlichen Begriff der Vita activa liege darin, dass Aristoteles damit nur das Handeln als im eigentlichen Sinne politische Tätigkeit gemeint habe, denn Arbeiten und Herstellen hätten als keines freien Mannes würdig gegolten, weil sie von den existentiellen Notwendigkeiten und Wünschen der Menschen erzwungen seien.

Auch das Ausüben politischer Herrschaft sei als notwendig (und selbstverständlich) und daher nicht als freie Lebensweise verstanden worden. Als letztere habe Aristoteles

- den Genuss und Verzehr des körperlich Schönen,

- das Erzeugen schöner Taten in der Polis und

- das Erforschen und Schauen dessen, was nie vergeht, sich in einem Bereich immerwährender Schönheit aufhält und dem Eingriff sterblicher Menschen entzogen ist (die Lebensweise des griechischen Philosophen)definiert.

Nur die dritte dieser Lebensweisen, die Vita contemplativa, sei nach der mittelalterlichen Umdefinition des Begriffes der Vita activa vom ursprünglichen aristotelischen Begriffsverständnis übrig geblieben.

Der Vorrang der Kontemplation vor Tätigkeiten jeglicher Art, auch des politischen Handelns, sei allerdings nicht christlichen Ursprungs, wie man vielleicht vermuten könnte. Das bewusste Desinteresse an Politik sei vom Christentum lediglich für alle gefordert worden und nicht, wie von den griechischen Philosophen, nur für freie Männer.

Was immer Körper und Seele bewege, so die Forderung, die äußeren wie die inneren Bewegungen des Sprechens und Denkens, müsse in der Kontemplation, im Betrachten der Wahrheit, zur Ruhe kommen. Dies habe nicht nur für das Sich-Zeigen der griechischen Seinswahrheit, sondern ebenso für die christliche Offenbarung der Wahrheit durch das Wort eines lebendigen Gottes gegolten.

Die besondere Bedeutung der Kontemplation als Lebensweise habe letztlich in beiden Interpretationen auf der Überzeugung beruht, dass keine Gebilde von Menschenhand es je an Schönheit und Wahrheit mit dem Natürlichen und dem Kosmischen aufnehmen könne, das ohne menschliche Einwirkung von Ewigkeit zu Ewigkeit „schwinge“.

Dieses „Ewigsein“ – so die übereinstimmende Vorstellung – könne sich den Sterblichen nur enthüllen, wenn alle Bewegungen und Tätigkeiten ruhten.

Die Vita activa sei also sowohl in griechisch-philosophischer als auch in christlicher Tradition vom Standpunkt der Vita contemplativa her bestimmt gewesen: die beschränkte Anerkennung ersterer habe sich lediglich der Bedürftigkeit des lebendigen Körpers verdankt.

Die begriffliche Aneignung des Begriffs der Vita activa durch H. Arendt steht nun nach deren eigenem Bekunden im Widerspruch zu dieser Tradition, weil sie die hierarchische Ordnung dieser Unterscheidung bezweifele. Die Gliederungen und Unterschiede innerhalb der Vita activa seien dadurch bis in die Neuzeit verwischt oder nicht beachtet worden.

Im Unterschied auch zu modernen Umkehrungen der überkommenen Ordnung gehe sie, H. Arendt, außerdem davon aus, dass die in der Vita activa zusammengefassten Tätigkeiten sich weder auf ein immer gleichbleibendes Grundanliegen des Menschen zurückführen ließen, noch, dass diese Tätigkeiten den Grundanliegen der Vita contemplativa überlegen oder unterlegen seien.

3. Ewigkeit und Unsterblichkeit

Seit das Denken sich vom Handeln emanzipiert habe (durch Sokrates/Plato), habe es – so H. Arendt – als selbstverständlich gegolten, dass dem reinen Denken, gipfelnd in der Kontemplation, einerseits und allen Arten von Tätigkeiten, durch die man sich auf die Welt einlasse, andererseits, zwei zentrale Anliegen des Menschseins entsprächen.

Das reine Denken habe als ein allen Prinzipien der Polis übergeordnetes Prinzip gegolten, also auch dem politischen Handeln übergeordnet. Damit sei zugleich ein Gegensatz zwischen Unsterblichkeit und Ewigkeit und mit ihm auch ein unlösbarer Konflikt zwischen dem philosophischen und dem politischen Leben entstanden.

Sterblichkeit habe den Griechen der Antike als das eigentliche Merkmal menschlicher Existenz gegolten – im Unterschied zu den unsterblichen Göttern und im Unterschied zu den zwar ebenfalls sterblichen Tieren, die jedoch nicht als einzigartige Individuen, sondern lediglich als Gattungswesen verstanden worden seien.

Die Aufgabe und mögliche Größe der Sterblichen habe man darin gesehen, „unsterbliche Taten“ hervorzubringen, also Werke, Taten, Worte, die unvergängliche Spuren in der Welt zurücklassen und im Kosmos des Immerwährenden angesiedelt werden können. Auf diese Weise könne eine Art von menschlicher Unsterblichkeit erlangt werden und damit der Nachweis der göttlichen Natur zumindest einiger Menschen, so die Vorstellung.

Die philosophische Erfahrung des Ewigen hingegen könne sich nur außerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten vollziehen und sei nur dem möglich, der die menschliche Gesellschaft verlassen habe, also durch eine Art des sozialen Tods.

Der Erfahrung des Ewigen, so die philosophische Annahme, entspräche im Unterschied zu der Erfahrung des Unsterblichen keine Art von Tätigkeit. Auch das Denken könne als eine Tätigkeit die Kontemplation des Ewigen nur unterbrechen und ruinieren.

Seit dieser Unterscheidung zwischen Unsterblichkeit und Ewigkeit sei alles Streben nach Unsterblichkeit in den fatalen Verdacht bloßer Eitelkeit und Geltungssucht geraten (und die diese Sicht vertretenden Philosophen in einen nicht mehr beizulegenden Konflikt mit der Polis sowie mit der herrschenden Religion).

Dass die philosophische Ausrichtung auf die Ewigkeit sich durchgesetzt habe, sei allerdings letztlich weniger dem Einfluss der Philosophen zuzurechnen als dem Untergang des Römischen Reiches, der handgreiflich bewiesen habe, dass kein Werk Sterblicher auf Unsterblichkeit hoffen dürfe, so H. Arendt.

Dieser Untergang sei zudem von der ewiges Leben für jeden verheißenden christlichen Botschaft „durchklungen“ gewesen.

Unter diesen Umständen habe sich die ursprüngliche Vorstellung der Vita activa nur noch halten können, sofern sie bereit gewesen sei, der Vita contemplativa zu dienen und sich deren Ansprüchen unterzuordnen.

Den Erfolg dieser Unterordnung sieht H. Arendt darin, dass auch der Aufstieg der Neuzeit mit ihren gewaltsamen Umkehrungen der überkommenen Ordnung des Verhältnisses von Handeln und Kontemplation es nicht vermocht habe, das Streben nach Unsterblichkeit, das einmal Quelle und Mittelpunkt der Vita activa wie der Politik überhaupt gewesen sei, auch nur dem Vergessen zu entreißen.

Literatur

- Peters, Roswitha: Absatz 1-3 (Quelle)